政府は今日の閣議で、特別養子縁組の対象年齢を原則15歳未満に引き上げる改正民法について、2020年4月1日から施行とする政令を決定したということです。

時事通信、共同通信などが伝えました[1a,1b]。

【2020年7月20日 訂正】改正後の特別養子縁組の養子の年齢規定について、「例外的に17歳未満」と掲載していましたが、「17歳まで」の誤りでした。お詫びして訂正致します。

特別養子縁組とは

特別養子縁組は、実の親と暮らせない子どもと養親の間で縁組をする制度で、1988年に導入されました。

縁組を希望する夫婦が家庭裁判所に審判を申し立てて手続きをします。

縁組が成立すると、法律上は子どもと実親の間の親子関係がなくなり、養親と新たな親子関係を結びます。

原則として離縁はできません(永続的解決、パーマネンシーと言います)。

制度を見直すための改正民法が2019年6月に国会で成立し、制度導入以降で初めての見直しが決まりました[2]。

※ちなみに、「里親」は法律上の親子関係を結ばないしくみで、養子縁組とは異なります。

2020年4月から変わる特別養子縁組制度

出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」2019年6月14日付、2019年12月13日閲覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html[2]

表作成:社会で子育てドットコム編集部

対象年齢の引き上げ

従来は子どもの年齢を原則6歳未満(例外的に8歳未満)に制限されていましたが、制度が活用しにくくなっていると指摘されていました。

今回の改正で、年齢を原則15歳未満(例外的に17歳まで)に引き上げ、対象を拡大します。

15歳から17歳までの子どもについては、(1)本人の同意がある、(2)15歳未満の時から養父母となる人が養育している、(3)やむを得ない事情で15歳までに申し立てができなかった、という条件を満たせば、特別養子縁組を認めるということです。

縁組の審判確定時点で18歳に達している人は、改正後も特別養子縁組をすることができません。普通養子縁組が選択肢になります。

手続きの2段階化

特別養子縁組の成立には、子どもの実親の同意が必要です。

さらに、「実親による養育が著しく困難又は不適当であること」などを家庭裁判所で審理する必要があります。

従来は、長い審理期間の間に実親が一旦同意していても、審判が確定するまでに同意が撤回されると、縁組ができない仕組みになっていました。

また、審判が出る前に6ヶ月以上の試験養育の期間をとる必要があります。

養親側にとっては、審判の行方が分からないまま試験養育に踏み切るというリスクの高い仕組みになっていました。

問題の解消を図るため、今回の改正により、審判が次の2段階に分けられます。

第1段階:適格性確認(実親による養育状況と、実親の同意の有無などを判断する審判)

第2段階:縁組成立(養親子のマッチングを判断する審判)

実親は第1段階の手続きで縁組に同意した場合、2週間経過した後は撤回ができなくなります。

また、試験養育は第1段階の審判が出た後に行うことになります。

2つの段階を同時に審判することも可能で、手続きの長期化を防ぐとしています。

児童相談所の関与

従来、特別養子縁組の申し立ては養親側が自ら行う必要があり、負担になっていました。

今回の改正で、児童相談所長が第1段階の手続きの申し立てを行ったり、審理に参加して実親の養育状況を立証したりできるようになります。

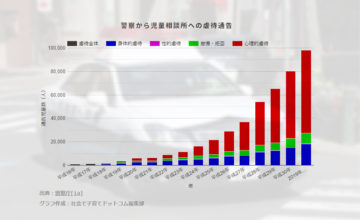

成立件数と国の数値目標

特別養子縁組の成立件数は、年間300~500件前後で推移してきました。

政府は2017年以降、「概ね5年以内に、現状の約2倍である年間1,000人以上の成立を目指す」という数値目標を掲げています[3a-3c]。

特別養子縁組の年間成立件数の推移

出典:厚生労働省「社会的養護の推進に向けて(平成31年4月)」[3b]

司法統計に基づく。

グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

参考文献

- [1a] 時事通信「対象年齢拡大、来年4月から 特別養子縁組、改正民法を施行」2019年12月13日付、2019年12月13日閲覧 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019121300467&g=soc

- [1b] 共同通信「特別養子縁組、対象15歳未満に 改正民法、来年4月1日施行」2019年12月13日付、2019年12月13日閲覧 https://this.kiji.is/578053198680753249

- [2] 法務省「民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)について」2019年6月14日付、2019年12月13日閲覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html

- [3a] 厚生労働省 新たな社会的養育の在り方に関する検討会「新しい社会的養育ビジョン」平成29年8月2日付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000173868.html

- [3b] 厚生労働省子ども家庭局「社会的養育の推進に向けて(平成31年4月)」平成31年4月付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000503210.pdf

- [3c] 厚生労働省子ども家庭局「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」平成30年7月6日付、2019年12月13日閲覧 https://www.mhlw.go.jp/content/000477822.pdf

社会で子育てドットコム編集部

「社会で子育てドットコム」編集部では、虐待や経済的事情などの理由により親と暮らせない子どもたちを中心に、児童福祉についてニュース紹介や記事の執筆をしています。NPO法人ライツオン・チルドレンが運営しています(寄付はこちらから→ https://lightson-children.com/support/#donation )。

関連記事

最近の記事

-

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

-

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

-

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

-

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

-

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

-

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

-

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

-

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

-

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

-

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

人気の記事

-

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

-

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

-

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

-

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

-

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

-

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

-

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

-

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

-

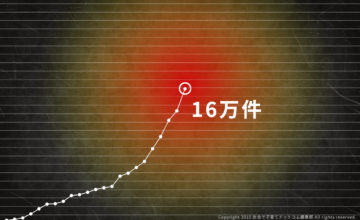

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

-

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立