夕方、お母さんが子どもを連れて家に帰ってきました。廊下からは他の親子の話す声が響いています。

ここは「母子生活支援施設」です。様々なトラブルに見舞われた母子家庭が入所し、安定した生活をスタートできるよう準備をする場所です。

児童福祉法で定められた公的な施設で、平成28年10月時点で全国に232か所あり、約3,300の母子世帯が入所しています[1]。

DV被害にあった母子の緊急一時保護を引き受けることもあるため、詳しい場所や建物外観の写真は秘匿されています。メディアの取材を受けることは滅多にありません。

今回は、そんな母子生活支援施設の様子を知りたいと思い、東京都内にある「母子生活支援施設ベタニヤホーム」を訪れ、施設長をはじめとする職員の方々にお話しを伺いました(全2回記事・前編)。

母子生活支援施設ベタニヤホームの玄関。ガラス窓の向こうが職員室で、右奥へ進むと利用者の居室が並んでいます。(建て替えの予定あり)/ Photo by 社会で子育てドットコム編集部

どのような人が、どのように暮らしているか

――母子生活支援施設に入居できるのは、「住む場所に困っている、経済的に行き詰っている、DV被害を受けているなどの状況にあり、支援を必要としている母子世帯」とされています。ベタニヤホームでは現在どのような方が入所されているのでしょうか。

母子生活支援施設ベタニヤホーム施設長(以下、施設長)「利用者の出入りが激しいんですが、当施設の場合、今入所しているのは11世帯です。当施設も含めて、多くの母子生活支援施設は定員が20世帯以下の規模となっています。

子どもの年齢は、当施設では小学校に上がる前の子どもがかなり多くて、中高生は少ないです。当施設でいま最高齢の子は中学生です。」

全国の母子生活支援施設で暮らす母親の年齢

母子生活支援施設で暮らす母親の年齢は、30歳代にピークがあります。ちなみに、一緒に入所している子どもは未就学児が中心で、高齢児になるほど少なくなっています[2]。

出典:厚生労働省厚生労働省家庭福祉課「社会的養護の現況に関する調査」 平成28年3月1日現在 [2]

グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

――入所の理由はどうでしょうか。「DVシェルター」というイメージが強いのですが。

施設長「当施設ではDVから逃げてきて、そのまま緊急で入所されるという方は少数です。

入所の直接的な理由は、経済的な困窮やお母さんの心理面の問題です。DVがあったとしても、家庭から直接施設に入所するのではなく、どこかでワンクッション置いた後、経済的・心理的に立ち行かなくなって行政を頼る、という方が多いんですよ。」

母子生活支援施設に入所した理由の内訳

母子生活支援施設に母子世帯が入所する理由は、「夫等の暴力」が半数以上を占め、ダントツの1位です。

出典:厚生労働省厚生労働省家庭福祉課「社会的養護の現況に関する調査」 平成28年3月1日現在 [2]

グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

――ベタニヤホームでの暮らしのようすを教えてください。

施設長「施設の担当者が母子を支えますが、基本的に食事・洗濯などは利用者が自分でします。建物が古くて、3世帯で炊事スペースを共有しなくてはならない造りになっていますが、建て替えをして現代の感覚に合った部屋割りに移行します。

お母さんは日中仕事に行ったり、職員と一緒にハローワークに行って仕事を探したり、資格をとる勉強をしたりします。

家賃は発生しませんが、利用者は前年度の所得に応じた利用料を支払うことになっています。光熱水道費・食費などの生活にかかる費用は利用者自身が負担します。

お母さんは、ここで家賃がかからない生活をしながら、新生活の準備をします。育児についての相談や、離婚・養育費の手続きの相談をすることもできます。また、一時的な保育や心理面接などを保育士や臨床心理士と行ったり、就職や資格取得に向けた支援を受けることもできます。」

――こうして取材している間にも、子どもとお母さんの声が廊下から聞こえてきますね。子どもたちは普段どうしているのですか。

施設長「施設内に保育スペースがあるので、お母さんが不在の間は、乳幼児を預かることができます。母子で困窮している世帯にも待機児童問題は降りかかってきますが、お母さんの仕事が見つかれば子どもは保育園に申し込めるようになり、徐々に自立に向けた生活リズムができてきます。

小学生以上の子どもたちは地元の学校に通っています。放課後は施設で学童活動をやっていて、児童支援員が勉強をみたり、一緒に遊んだりします。

日々の子育てサポートだけでなく、利用者や職員みんなで季節の行事をやったり、夏休みにみんなでキャンプに行ったりもします。」

母子生活支援施設ベタニヤホーム内の保育スペース。/ Photo by 社会で子育てドットコム編集部

退所して新生活へ

――児童養護施設などの児童福祉施設は、基本的に子どもの年齢に上限があり、高校を卒業した子どもから順に退所していくのが基本です。

施設長「母子生活支援施設も児童福祉施設という位置づけですから、子どもが18歳以上になると原則として母子揃って退所することになっています。

ただ、実際には中高生がいる世帯の入所が少ないので、18歳の上限に達するケースはあまり見ません。」

――では、母子生活支援施設では、どういう経緯で退所が決まるのでしょうか。

施設長「退所に関して、行政のほうで一律の要件を定めているわけではないですね。世帯ごとに抱えている課題が違うので、退所のタイミングを個別に見極めることになります。

基本的には、非正規でもいいので仕事に就いていること、子どもへの接し方に不適切な点がないこと、この2つを満たしたうえで住む場所が決まれば、退所していいと考えています。特に、退所後の生活の場が決まっているかどうかがすごく大きいです。」

――住む場所が決まるまで、紆余曲折がありそうですね。

施設長「そもそも、賃貸のオーナーや不動産会社が母子世帯を敬遠する場合が都内でも少なくなくて、苦労します。たとえ保証人がいても、です。

そして実際のところ、家賃はお母さんたちにとって大きな負担になります。子どもが小さいからパートで働くとすると、月収が手取りで十数万円。児童扶養手当を受け取っても月20万円に届かない。ちなみに、離婚相手からの養育費は一切もらえていないというケースが多いです。そうした状況で、アパートの家賃負担は相当キツいわけですね。

となると、多くのお母さんは家賃が安い都営住宅を希望して、抽選に当たるのを待つことになります。ひとり親世帯は抽選で優遇してもらえますが、それでも抽選は抽選なので、都内のどこの母子生活支援施設も当選待ちの世帯がいるものです。」

――生活保護を受給している方は、どのように退所していきますか。

施設長「生活保護を満額受給したまま退所していくケースは少なくて、受給を一部に絞って退所していくことが多いです。生活保護を受け取っていた方が、入所中に生活保護を一切受け取らなくても問題ないくらい生活を立て直せるかというと、なかなか難しいですね。」

――退所したお母さんに対して、施設はどのように関わりますか。

施設長「退所した後の『アフターケア』も私たちの仕事です。退所したお母さんの相談に乗ったり、施設の行事に参加してもらって関係が途切れないようにしたりしています。必ず一度は訪問をするようにしていて、その後も必要があれば職員が訪問して支援を継続することもあります。」

画像はイメージ。/ Copyright 2018 社会で子育てドットコム All rights reserved.

「DVシェルター」以上の役割

――今まで母子生活支援施設はDVシェルターというイメージが強かったのですが、お話を伺って随分印象が変わりました。

施設長「DVシェルターは母子生活支援施設が持っている役割の一部でしかなくて、私たちはDV被害者を匿って手当する以上のことをたくさんしているし、DV被害を受けていない利用者の方だってたくさんいます。

DVの有無に関わらず、子育て中のお母さんが休息(レスパイト)をとって、新生活をスタートするための場所。それが母子生活支援施設だということを、皆さんに知ってほしいです。」

――後編では、お母さんや子どもの心理面のケアについて、詳しく伺っていきます。

社会で子育てドットコム編集部

「社会で子育てドットコム」編集部では、虐待や経済的事情などの理由により親と暮らせない子どもたちを中心に、児童福祉についてニュース紹介や記事の執筆をしています。NPO法人ライツオン・チルドレンが運営しています(寄付はこちらから→ https://lightson-children.com/support/#donation )。

関連記事

最近の記事

-

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

-

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

-

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

-

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

-

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

-

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

-

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

-

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

-

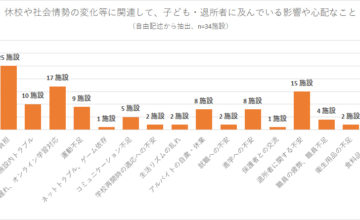

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

-

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

人気の記事

-

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

-

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

-

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

-

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

-

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

-

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

-

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

-

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

-

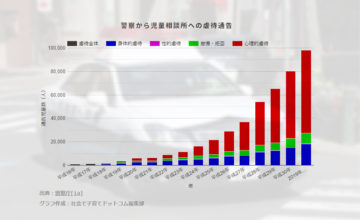

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

-

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立