前回の記事に引き続き、東京都杉並区にある児童養護施設 東京家庭学校にお邪魔させていただき、主席指導員の石井先生にお話を伺いました(全2回記事・後編)。

東京家庭学校の玄関にて。階段を上った2階からは、クリスマス会のために子どもたちがハンドベルの練習をする音が聞こえていました。/ Photo by 社会で子育てドットコム編集部

聞き手:立神由美子(NPO法人ライツオン・チルドレン)

編集:石井宏茂(NPO法人ライツオン・チルドレン)

※以下、敬称略

インケアに関するニーズ:生活に密着した消耗品

――前編ではまず「リービングケア」に関するニーズについてお話をいただきました。引き続き、現場のニーズを紹介していただきながら、児童養護施設について、そして東京家庭学校について理解を深めたいと思います。

「インケア」、つまり施設に在籍している間のケアに関するニーズについて、お聞かせください。

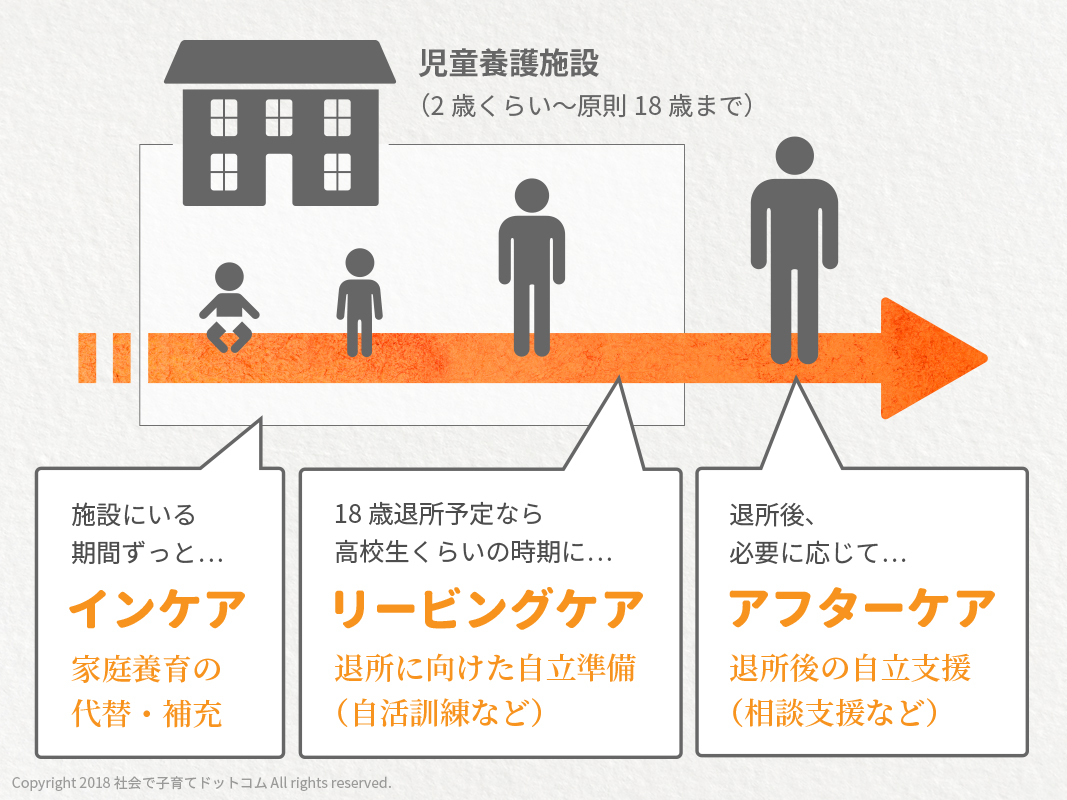

児童養護施設は、子どもが施設にいる間の生活などの世話(インケア)の他に、自立を準備する支援(リービングケア)、施設を退所した後の相談などの支援(アフターケア)を担っています。/ Image by 特定非営利活動法人ライツオン・チルドレン

子どもたちの生活の場ですから、日常の消耗品は必ず必要です。それに、ストックしておいて、卒園生がピンチのときに渡せるのも、とてもありがたいんです。

その意味では、保存のきくコメや麺類もありがたいです。家庭学校内での普段の食事で使えるのはもちろんですが、卒園生に渡せるというのも大きいです。ピンチの時ほど自炊して、工夫して食べていくことが必要ですから、まずは基本的な食材をストックから渡せるのは非常に助かっています。

パスタの寄贈も、この間卒園生がピンチになった時、大変助かりました。(※編注:バリラジャパン株式会社様が、NPO法人ライツオン・チルドレンを通じて東京家庭学校などの児童福祉施設にパスタを寄贈しています。)

寄贈品のお話がある時は、ライツオン・チルドレンさんのように事前に連絡をいただき、今必要としているかどうかを確認していただけると大変助かります。割とこじんまりと生活していますし、保管場所の関係などもあって、一度に大量のモノを受け入れることはできないので。」

東京家庭学校 本園の幼児さんのユニット。夕方、幼児さんたちはお風呂に行っているタイミングでした。左手がキッチン。椅子が小さい!/ Photo by 社会で子育てドットコム編集部

幼児さんのユニット、別アングルから。洗面台やトイレは幼児さんに合わせたサイズで造られています。/ Photo by 社会で子育てドットコム編集部

アフターケアに関するニーズ:卒園生が頼れる「つて」を増やしたい(1)自活アパート

――最後に、アフターケアに関するニーズについて伺っていきます。児童養護施設では、多くの卒園生が仕送りのない状態でひとり暮らしをし、自分で働いて生計を立てていく必要があります。児童養護施設は、卒園生(退所者)の困りごとの相談に乗り、必要があれば生活を維持したり立て直したりするためのサポートをすることになっていて、これを「アフターケア」と呼びます。東京家庭学校では具体的にどのようなニーズがありますか?

東京家庭学校では、4年くらい前から賃貸アパートの一室を年間で借り上げて、『自活アパート』として活用しています。普通の賃貸アパートの一室なんですが、家電製品やちょっとした食材は備えた状態で、電気水道ガスも年間で契約した状態です。

こうした部屋が必要というのが、アフターケアに関するニーズその1です。」

――アパートの部屋がセーフティネットという点を、詳しくお聞かせください。

それと、退所した子が『家賃滞納などで住む場所を失ってしまった』などといって相談に来た時に、ひとまず住まわせる場所として自活アパートが役立っています。

今もちょうど、ある卒園生が利用しているところです。その子の場合は寮付きの仕事をしていたのが、ちょっとしたことから職場に行けなくなってしまって、退職せざるを得なくなった、という状況でした。当然、寮にも居られなくなったわけですが、職員が自活アパートに行って鍵を開ければ、室内はとりあえずの生活の準備ができた状態です。おかげで、慌てずに済みました。」

――まず住居を確保するのは大切なことですよね。新しい職を探すにしても、住所がないと選択肢は一気に狭まると思います。

つまずいた卒園生がダメージから回復するには、時間とツールが必要です。そこに職員が関わって、相談しながら再トライできると随分違います。

もちろん、行政が貧困対策で住まいの支援などもやっていますが、申請手続きが煩雑で、時間がかかります。『公的支援が届くまでの期間を持ちこたえるのも大変』という状況ですから、すぐ使える部屋があると全然違うんです。」

――当座の住む場所と食べ物が確保できれば、少し長期的な視点で再トライの計画を立てられるようになると思います。つまずいた後に、住む場所の確保から始めなければならないとなると、もう中長期のことなんて考えられないですよね。いざ必要という時に、サッと住む場所を提供できるのはとても心強いですね。

アフターケアに関するニーズ:卒園生が頼れる「つて」を増やしたい(2)フレンドホーム

――アフターケアに関するニーズ、その2は何でしょうか。

『自立とは何か』をめぐってさまざまな議論がありますが、いろんな人と関係を築ける力っていうのは大事だと思うんですね。」

――助けを求められる相手があちこちにいるほうが、実は立派な『自立』だったりするんですよね。

その『しかけ』のひとつとして、『フレンドホーム』の制度*がもっと活用できたらいいなとは思っています。」

* フレンドホームとは、児童養護施設の子どもを一般家庭で週末などに預かって、家庭体験をさせてあげる、という東京都の制度です(他の自治体でも同様の制度を実施しているところがあります)。

――フレンドホームさんが、卒園後もたまに連絡をくれたり、ご飯に呼んでくれたりして、まるで遠い親戚のように子どもの生活を見守ってくれる存在になると、とってもありがたいですね。

児童養護施設の子どもたちを気にかけていただけるのであれば、フレンドホームになっていただいて、子どもに家庭の暮らしを体験する機会を提供していただけるとありがたいです。

もし関係を長く継続できて、子どもの退所後まで見守ってもらえるようになると、子どもたちにとってかけがえのない存在になると思います。」

――施設の子どもへの支援を考える時、お金やモノの寄付ばかりを考えがちですが、フレンドホームのような支援の仕方もあるということを、ぜひ皆さまに知って頂ければと思います。私たちも、自分の「つながる力」や「つながりに支えられている部分」について振り返る機会にしたいと思いました。

取材にご協力いただいた石井先生と、松田校長をはじめとする東京家庭学校の皆様、どうもありがとうございました。

社会で子育てドットコム編集部

「社会で子育てドットコム」編集部では、虐待や経済的事情などの理由により親と暮らせない子どもたちを中心に、児童福祉についてニュース紹介や記事の執筆をしています。NPO法人ライツオン・チルドレンが運営しています(寄付はこちらから→ https://lightson-children.com/support/#donation )。

関連記事

最近の記事

-

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

-

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

-

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

-

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

-

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

-

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

-

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

-

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

-

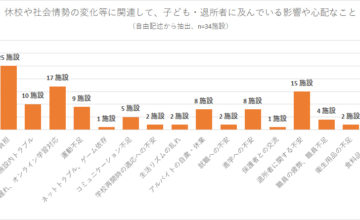

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

-

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

人気の記事

-

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

-

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

-

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

-

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

-

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

-

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

-

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

-

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

-

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

-

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立

保護者による体罰禁止、2020年4月から施行――改正法が成立