児童養護施設では、虐待や貧困など様々な理由で親と一緒に暮らせない子ども(概ね2歳から18歳まで)が暮らしています。

子どもたちは原則として地元の幼稚園や小中学校に通っていて、子どもの暮らしや学校に必要なものは、基本的に職員が経費で買い揃えます。

(行政からの措置費などに加えて、外部からの寄付などで賄われています。ただし親や親族が子どもにモノを買い与えることもあります。)

子どもが小学校に上がる時は、施設でランドセルを用意することになります。

しかし、職員がランドセルを用意することをあえてしないケースもあります。

一体どういう事なのか――ある児童養護施設で働くAさんから聞いた話を紹介します。

ランドセルは、できるだけ親と一緒に

児童養護施設で暮らす子どもたちの家庭の事情は様々です。

例えば、親やパートナーからの虐待がある場合の他にも、親が入院していて子どもの面倒を見る人がいない、あるいは経済的に困窮している、といったケースがあります。

いずれにせよ、入所している子どもの8~9割は親がいます[1,2]。

親・親族との面会や一時帰宅ができる子どももいれば、まったくできていない子どももいます。

親がいなくても、祖父母などの親族と交流している子どももいます。

ただし虐待が著しいなど、子どもの安全と利益に反する場合は、そもそも親子の面会・連絡が制限されています[3]。

「子どもにランドセルを買ってあげる」とか「小学校の入学式に一緒に行く」というのは、子どもの成長を見守る親にとって、一生の思い出に残る特別な時です。

普段離れて暮らしている親と子の気持ちを考えると、ランドセルという特別なアイテムは、できれば親子で一緒に選んでほしい――職員のAさんはそう考えています。

そこで、Aさんが勤める施設では、可能であれば親御さんに子どもと一緒にランドセルを買いに行ってもらっています。

親御さんが経済的に困窮している場合は、購入費用を施設から親御さんに渡します。

施設の職員は、基本的に同行しません。

児童養護施設は児童相談所と連携し、親子が再び一緒に暮らせるようにサポートします。/Copyright 2019 社会で子育てドットコム編集部 All rights reserved.

モノにまつわるストーリー

ランドセルは、売り場から子どもの手元へと突然やってくるのではありません。

ランドセルを買ってくれた誰かとの間で、それなりのストーリーを伴っているものでしょう。

例えば「これはお母さんと一緒に買ってきたランドセルだ」とか、「買いに行った時はちょっと寒かった」とか、「帰りにファミレスでカレーとアイスを食べた」とか、そういう前後の文脈があるはずです。

ランドセルは、最初は売り場にたくさん並んだ中のワン・オブ・ゼムでした。

でも、前後の文脈を一緒に体験する中で「わたしのランドセル」に変わっていきます。

そして、施設に帰ってきた後も、子どもはランドセルを通じて、親の存在を感じられるのではないでしょうか。

「小学校に上がるという節目を、親子で共有できますように。」

「親子の関係が途切れず、一緒に暮らせる準備が早く整いますように。」

「ランドセルがそのきっかけのひとつになりますように。」

――ランドセルにはそうした願いも込められているのです。

難しくて繊細な「親子関係の調整」

児童養護施設の仕事は、親に代わって子どもを育てることだけではありません。

子どもが親と再び一緒に暮らせるように、親子関係を調整するという役割も担っています。

「家庭支援専門相談員」(ファミリーソーシャルワーカー、FSW)という、親との面談などを専門に受け持つ職員もいます。

Aさんの想いは、すべてのケースでうまく叶うわけではありません。

例えば、親がそもそも子どもの入学に関心を示さない場合もあります。

あるいは、子どもとランドセルを買いに行く約束をしたのに、親が当日急にキャンセルしてそれきりになってしまうこともあります。

親と一緒にランドセルが買えるようにと職員が手を尽くした結果、逆に子どもが傷つくこともあるのです。

早い段階で断念して、職員が子どもと一緒にランドセルを選びに行く場合もあります。

もしかしたら、親子で一緒に暮らす環境は最後まで整わず、子どもは18歳まで施設で暮らし続けるかもしれません。

それに、ランドセルはいつか手放すことになり、子どもはランドセルを買った時のことを忘れてしまうかもしれません。

それでも、きっと無駄ではない。何かが子どもや親の中に残るのではないか――Aさんはそう感じているのだと思います。

このランドセルのエピソードには、児童養護施設の仕事の難しさと繊細さがぎゅっと詰まっているように感じます。

年末が近づくと「児童養護施設にランドセルの寄贈があった」といったニュースを毎年のように見かけます。

そんなニュースを見かけた時は、施設の中でこうしたサポートが行われていることを思い出していただけると幸いです。

※児童養護施設にモノを贈る場合は、こちらの記事も参考にしてください。

「児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?」https://shakaidekosodate.com/archives/52

児童養護施設で暮らす子どもも、一般家庭の子どもと同じように、ランドセルを背負って地元の小学校に通います。/Copyright 2019 社会で子育てドットコム編集部 All rights reserved.

東京の児童養護施設の子ども、家族との連絡状況は

平成28年3月1日現在

東京の児童養護施設に入所する子どもが、どのような手段で、どれくらいの頻度で家族と連絡をとっているかを集計したもの(2,903人が対象、平成28年3月1日現在)。EメールやLINEなどの連絡手段が計上されているのかは不明です。家族と一切連絡がとれない子どももいれば、週1回以上の高い頻度で電話ができている子どももいます。児童相談所が親に命令して子どもとの面会・通信を制限するケースもあります[3]。

出典:東京都社会福祉協議会 児童部会調査研究部「平成27年度 児童養護施設入退所児童の状況」[2]

グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

東京の児童養護施設の子ども、家庭復帰の見通しは

平成28年3月1日現在

東京の児童養護施設に入所する子どもについて、家庭復帰の見通しを各児童養護施設が判断して集計したもの(2,903人が対象、平成28年3月1日現在)。「復帰の見込み無し」「復帰困難」が合わせて 70% を占めます。「復帰確定」「早期復帰予定」は合わせて 9% にしかなりません。なお、実際に家庭復帰するかどうかは児童相談所が決定します。

出典:東京都社会福祉協議会 児童部会調査研究部「平成27年度 児童養護施設入退所児童の状況」[2]

グラフ作成:社会で子育てドットコム編集部

社会で子育てドットコム編集部

「社会で子育てドットコム」編集部では、虐待や経済的事情などの理由により親と暮らせない子どもたちを中心に、児童福祉についてニュース紹介や記事の執筆をしています。NPO法人ライツオン・チルドレンが運営しています(寄付はこちらから→ https://lightson-children.com/support/#donation )。

関連記事

最近の記事

-

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

メディア掲載:「世界の児童と母性」89号―「コロナ禍で顕在化した子どもたちの ICT 環境整備の課題」

-

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

ドイツ銀行グループ様の母子生活支援施設向け助成を実施しました

-

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

ライツオン・チルドレンより、新年のご挨拶

-

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

経過報告(2):東京の児童養護施設10か所にパソコン72台を贈りました

-

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

「児童福祉施設でITを活用するための情報サイト」を公開しました

-

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

「児童養護施設にパソコンを贈る取り組み」を千葉・埼玉・神奈川の3県に拡大します

-

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

児童養護施設などのオンライン授業対応、国が補正予算で補助【5月7日追記】

-

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

経過報告(1):東京の児童養護施設20か所にパソコン125台を贈りました

-

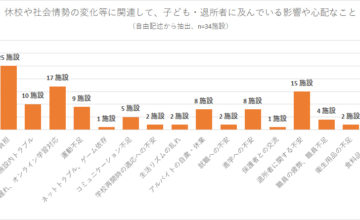

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

東京の児童養護施設、オンライン学習対応に苦慮――緊急アンケート結果

-

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

2020年代の社会的養育を描く「推進計画」、各自治体でまとまる――里親委託の目標値は国と大きなズレ

人気の記事

-

表参道駅近くに新設計画の児童相談所などの複合施設、地元で反対の呼びかけに直面【12月19日追記】

表参道駅近くに新設計画の児童相談所などの複合施設、地元で反対の呼びかけに直面【12月19日追記】

-

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

児童養護施設にモノを贈るときのポイント――何が喜ばれる?注意すべき点は?

-

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

「母子生活支援施設」ってどんなところ?(前編)――DVシェルター以上の役割

-

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

里親と養子縁組を混同しないために、知っておきたい4つのこと

-

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

児童養護施設で暮らす子どもを短期間預かり、家庭経験を――「フレンドホーム」という仕組み

-

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

特別養子縁組の対象拡大、2020年4月から施行

-

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

災害や病気で子育てができなくなった!→祖父母やきょうだいが子どもを引き取る場合、自治体から金銭的支援が受けられます

-

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

これって子ども虐待かも…と思ったとき、連絡するのはここ! 電話番号「189」

-

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

子ども虐待対応件数、平成30年度は16万件――前年度から20%増で過去最多

-

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備

一時保護中のストレスや不安を少しでも軽減させるために――「一時保護委託」の環境整備